Es gibt einen aktuellen Anlass für einen neuerlichen Eintrag in der Kategorie SoftwareMuseum: Heute ist Jay W. Forrester 90 Jahr alt geworden. Forrester hatte Fähigkeiten in mehreren Ingenieurs-disziplinen, entwickelte Staubsauger und Stromgeneratoren und hält u.a. ein grundlegendes Patent für Speicherbausteine. Am bekanntestens sind allerdings seine Arbeiten an komplexen Simulatoren – auch die Computer dafür baute sein Team selber. Seine theoretische Arbeit befasste sich mit der Interaktionen zwischen Objekten in komplexen dynamischen Systemen und deren Simulation; er begründete damit das Feld der Systemdynamik (System Dynamics). Dafür wechselte er an die wirtschaftswissenschaftliche Fakultät des MIT, die MIT Sloan School of Management. Die Anwendung seiner Theorien in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften führte auch zur Mitarbeit im Club of Rome, woraus die Studie Grenzen des Wachstums entstanden ist.

Es gibt einen aktuellen Anlass für einen neuerlichen Eintrag in der Kategorie SoftwareMuseum: Heute ist Jay W. Forrester 90 Jahr alt geworden. Forrester hatte Fähigkeiten in mehreren Ingenieurs-disziplinen, entwickelte Staubsauger und Stromgeneratoren und hält u.a. ein grundlegendes Patent für Speicherbausteine. Am bekanntestens sind allerdings seine Arbeiten an komplexen Simulatoren – auch die Computer dafür baute sein Team selber. Seine theoretische Arbeit befasste sich mit der Interaktionen zwischen Objekten in komplexen dynamischen Systemen und deren Simulation; er begründete damit das Feld der Systemdynamik (System Dynamics). Dafür wechselte er an die wirtschaftswissenschaftliche Fakultät des MIT, die MIT Sloan School of Management. Die Anwendung seiner Theorien in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften führte auch zur Mitarbeit im Club of Rome, woraus die Studie Grenzen des Wachstums entstanden ist.

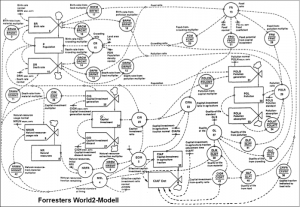

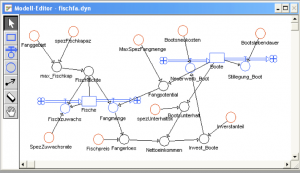

Wie in anderen Fällen auch, entstand das Werkzeug für diese Arbeit wieder unter der Leitung von Forrester selber – die Simulationssprache DYNAMO. In dieser speziellen Programmiersprache werden Systemmodelle in Gleichungsform eingegeben, compiliert und können dann durchgerechnet werden. Ein für den Schulgebrauch geeigneter Abkömmling ist VU-DYNAMO (ein immer noch erhältliches MS-DOS-Programm). Forrester hatte allerdings von Anfang an eine spezielle Symbolik mit Zustandsgrößen und Flüssen entwickelt, die später direkt zur Implementation grafisch interaktiver Modellbildungssysteme verwendet wurden, wie STELLA, Powersim oder Vensim (diesen Ansatz hatten wir uns bei der Entwicklumg von MODUS auch zu Eigen gemacht). Für die Verwendung im Unterricht gibt es (neben Vensim PLE, einer kostenlosen Bildungsversion) mit DYNASYS eine bewährte Version für Windows-Rechner, für die auch eine umfangreiche Modellsammlung und Unterrichtsmaterialien zur Verfügung stehen (die Abbildung oben zeigt ein damit erstelltes Modell zum Fischfang).

Wie in anderen Fällen auch, entstand das Werkzeug für diese Arbeit wieder unter der Leitung von Forrester selber – die Simulationssprache DYNAMO. In dieser speziellen Programmiersprache werden Systemmodelle in Gleichungsform eingegeben, compiliert und können dann durchgerechnet werden. Ein für den Schulgebrauch geeigneter Abkömmling ist VU-DYNAMO (ein immer noch erhältliches MS-DOS-Programm). Forrester hatte allerdings von Anfang an eine spezielle Symbolik mit Zustandsgrößen und Flüssen entwickelt, die später direkt zur Implementation grafisch interaktiver Modellbildungssysteme verwendet wurden, wie STELLA, Powersim oder Vensim (diesen Ansatz hatten wir uns bei der Entwicklumg von MODUS auch zu Eigen gemacht). Für die Verwendung im Unterricht gibt es (neben Vensim PLE, einer kostenlosen Bildungsversion) mit DYNASYS eine bewährte Version für Windows-Rechner, für die auch eine umfangreiche Modellsammlung und Unterrichtsmaterialien zur Verfügung stehen (die Abbildung oben zeigt ein damit erstelltes Modell zum Fischfang).